|

|

Criterio. Revista Multidisciplinaria

Volumen 5 | No. 8 | Abril - septiembre 2025 https:// revistacriterio.org ISSN: 3006-2586 / ISSN-L: 3006-2586 http://doi.org/10.62319/criterio.v.5i8.33 Páginas 22 – 43

|

Traducción inteligente de lenguaje de señas mediante aprendizaje

automático y visión artificial

Intelligent sign language translation using machine learning and

computer vision

Deyvis Quinta Lipe

deyvisquintalipe@gmail.com

https://orcid.org/0009-0003-7230-2155

Universidad Pública de El Alto, La Paz – Bolivia

Pablo José Guerrero

pabloguerrero.edu@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-0999-071X

Universidad Pública de El Alto, La Paz – Bolivia

Artículo recibido 18 de octubre de 2024 / Arbitrado 30 de octubre de

2024 / Aceptado 15 enero 2025 / Publicado 05 de abril de 2025

RESUMEN

El desarrollo de

sistemas móviles con aprendizaje automático ha revolucionado la optimización de

procesos en diversas áreas. Esta investigación tiene como objetivo diseñar e

implementar un sistema que integre inteligencia artificial en dispositivos

móviles para mejorar la eficiencia y precisión en la toma de decisiones. Se

utilizó un enfoque metodológico basado en la aplicación de modelos de

aprendizaje automático optimizados para dispositivos con recursos limitados,

garantizando su funcionalidad mediante pruebas experimentales. Los resultados

demostraron que el sistema es capaz de procesar datos de manera eficiente,

mejorando el rendimiento en comparación con métodos tradicionales. En

conclusión, la implementación de aprendizaje automático en plataformas móviles

representa un avance significativo, aunque enfrenta desafíos como la gestión de

datos y la seguridad. No obstante, las soluciones tecnológicas actuales han

permitido superar muchas limitaciones, abriendo nuevas oportunidades para el

desarrollo de aplicaciones inteligentes y accesibles.

Palabras

clave: Aprendizaje automático; Dispositivos móviles;

Optimización; Inteligencia artificial

ABSTRACT

The development

of mobile systems with machine learning has revolutionized process optimization

in various areas. This research aims to design and implement a system that

integrates artificial intelligence into mobile devices to improve efficiency

and accuracy in decision-making. A methodological approach based on the

application of machine learning models optimized for devices with limited

resources was used, ensuring their functionality through experimental testing.

The results demonstrated that the system is capable of processing data

efficiently, improving performance compared to traditional methods. In

conclusion, the implementation of machine learning on mobile platforms

represents a significant advance, although it faces challenges such as data

management and security. However, current technological solutions have overcome

many limitations, opening new opportunities for the development of intelligent

and accessible applications.

Keywords: Machine learning; Mobile devices; Optimization; Artificial intelligence

INTRODUCCIÓN

Dada la

globalización del mundo, la comunicación de las naciones se ha retrasado en

materia inclusiva para algunas comunidades, como las personas con discapacidad

auditiva, que generalmente se encuentran aisladas de una vida cotidiana normal,

debido a la escasa educación y poca interacción con otros grupos. En el

contexto mencionado, la Lengua de señas es el medio de comunicación más

utilizado para las personas sordas, permitiendo que las personas sordas puedan

vincularse y llevar una vida normal. Sin embargo, el conocimiento de la lengua

de señas por personas oyentes es escaso o nulo, motivo que dificulta la

posibilidad para ellos de poder interactuar con una persona sorda de forma

normal y cotidiana.

De acuerdo con

la Organizacón Panamericana de la Salud (2021), existe una variedad de métodos

de comunicación, donde en uno de ellos manifiesta un método denominado:

comunicación gestual. Incluyen la comunicación por signos, el lenguaje oral

apoyado por signos, las lenguas codificadas manualmente (por ejemplo, el inglés

apoyado por signos), la comunicación total, la comunicación simultánea y el

habla con claves. Todos ellos son términos que abarcan la comunicación en la

que se utiliza una lengua hablada con algún tipo de apoyo visual o

indicaciones.

En definitiva,

la comunicación gestual contiene diferentes formas de manifestarse, nosotros

prestamos atencion en las lenguas codificadas manualmente, el proposito de este

es proporcionar una serie de signos con significados, comprensibles por una

persona con discapacidad auditiva. Para simplificar, la pérdida de la capacidad

de escucha se debe a diferentes enfermedades. La pérdida de la audición que

acompaña a las enfermedades del oído, como la otitis media o la otosclerosis,

puede tratarse generalmente por medios farmacológicos o quirúrgicos. Sin

embargo, la mayor parte de las pérdidas auditivas son irreversibles, por lo que

es necesaria la rehabilitación en todas las etapas de la vida (Organizacón

Panamericana de la Salud, 2021, p. 96).

Lo peor del

caso, llegado al punto de no retorno, referente a la pérdida de audición, la

única forma de comunicación que tiene el individuo, es a través, de una

comunicación gestual, donde prevalece la utilización del lenguaje de señas,

sobre todo, dependiendo la ubicación geográfica y el aspecto cultural, la

gramática de la lengua menciona, suele contener cambios.

De acuerdo con

el censo realizado en Bolivia en el año 2012, se obtuvo los siguientes

resultados relacionas con las personas con situación de discapacidad de origen

auditivo: “En Bolivia existe una Población Sorda de 50.562 habitantes que

corresponde alrededor del 0.5% del total de la Población Nacional y cerca del

13% de las personas que presentan algún tipo de dificultad permanente”

(Ministerio de Culturas y Turismo – Viceministerio de Descolonización, 2014, p.

12).

En efecto, el

0.5% de la población Boliviana tiene discapacidad auditiva, admitamos por el

momento que el resto de las personas encuestadas son oyentes, es decir, no

sufren dicha discapacidad, ahora bien, este hecho provoca que el lenguaje de

señas no sea una prioridad de aprendizaje, a menos que, un familiar o una

persona cercana padezca de esta discapacidad, como resultado, las personas

sordas están limitadas por barreras al momento de comunicarse y obtener

información, por tanto, reduce drásticamente sus posibilidades de comunicación.

Hay que

mencionar, que el Gobierno Boliviano promueve la educación bilingüe para

personas con discapacidad auditiva a través del Sistema Educativo

Plurinacional, el cual respalda y fomenta la formación de individuos sordos

mediante el uso de la Lengua de Señas Boliviana, abogando por el bilingüismo

que implica el dominio de dos o más idiomas, independientemente de su nivel de

competencia (Ministerio de Educación, 2014).

Es importante

destacar que la Lengua de Señas Boliviana es un sistema lingüístico principalmente

visual, con un vocabulario propio, expresiones idiomáticas, gramática y

sintaxis distintivas. Los elementos esenciales de esta lengua incluyen la

configuración, posición y orientación de las manos en relación con el cuerpo y

el individuo, así como el uso del espacio, dirección, velocidad de movimiento y

expresiones faciales para transmitir el mensaje, caracterizándose como un

idioma gestual-visual fundamental (Ministerio de Educación de

Bolivia-Federación Boliviana de Sordos, 2009).

En consecuencia,

en el ámbito nacional, tanto educativo como social, se impulsa la inclusión de

personas sordas, sin embargo, resulta no ser suficiente. Acerca de la

Asociación de Interpretes la Paz (ASOINPAZ) es una institución sin fines de

lucro (ONG) ubicada en la ciudad de La Paz Bolivia, el cual tiene como objetivo

apoyar, en su desarrollo integral, con la enseñanza del lenguaje de señas en

dicha ciudad. Con respecto a sus actividades, la organización realiza enseñanza

del lenguaje de señas, además de talleres de concientización. La enseñanza de

comunicación gestual apunta al ámbito bilingüe, sin embargo, la dificultad que

presenta el aprendizaje de esta lengua, es elevada, lo que provoca un

aprendizaje lento, además, por las características de ser una ONG, reciben

personas voluntarias, los cuales, a pesar de tener la intención de ayudar,

suelen tardar en establecer comunicación con los afiliados.

La problemática

de comunicación gestual dentro el contexto, sucede en las personas que utilizan

los signos gestuales para comunicarse, debido a las características de este

tipo de comunicación resulta tener un grado de dificultad para el aprendizaje

por personas no inmersas en el caso, para tal situación, es necesario una

herramienta para convertir significados de signos gestuales a texto

comprensible, que ayude con su integración tanto a personas sordas como a los

voluntarios en la fase inicial en su proceso de enseñanza.

Por ello, se

propone desarrollar un sistema móvil para la traducción de letras números y

palabras del lenguaje de señas boliviano mediante el uso de la inteligencia

artificial. Esta iniciativa busca facilitar la comunicación al proporcionar una

traducción directa del lenguaje de señas a texto, permitiendo una interacción

sencilla y efectiva entre personas con discapacidad auditiva y aquellas que no

la tienen. Este sistema móvil se convertiría en una herramienta inclusiva con

una interfaz amigable que facilite la comunicación a través de letras o

palabras traducidas, aprovechando el potencial de la tecnología.

El desarrollo de

este sistema móvil utilizaría aprendizaje automático y visión artificial

mediante el lenguaje de programación Python y la librería Tensorflow. Se

crearía un banco de imágenes para el preprocesamiento, se implementaría un

modelo de predicción basado en redes neuronales convolucionales y se diseñaría

una aplicación para dispositivos Android. Esta aplicación permitiría la

recolección de datos y la comunicación con un servidor que albergaría los

servicios de inteligencia artificial necesarios para la traducción eficaz del

lenguaje de señas boliviano.

MÉTODO

Esta

investigación se enmarca dentro de un enfoque cuantitativo, ya que busca

evaluar el rendimiento de un sistema móvil con aprendizaje automático mediante

la recolección y análisis de datos medibles. Además, se adopta un diseño

metodológico experimental, dado que se implementa y prueba un sistema

tecnológico en condiciones controladas para analizar su eficacia en comparación

con métodos tradicionales.

Para el

desarrollo del sistema, se emplearon modelos de aprendizaje automático

optimizados para dispositivos móviles, garantizando su funcionalidad y

eficiencia. Se utilizó el lenguaje de programación Python junto con bibliotecas

especializadas como TensorFlow y OpenCV para el procesamiento de datos y la

implementación de algoritmos de inteligencia artificial.

Los instrumentos

de recolección de datos incluyeron pruebas de rendimiento computacional,

encuestas a usuarios para evaluar la experiencia de uso y análisis comparativos

entre distintos modelos de aprendizaje automático. La muestra estuvo conformada

por un grupo de usuarios que interactuaron con la aplicación y proporcionaron

retroalimentación sobre su precisión y velocidad de procesamiento.

El análisis de

los datos se realizó mediante estadística descriptiva e inferencial, lo que

permitió evaluar la efectividad del sistema. Los resultados demostraron mejoras

significativas en la rapidez y precisión del procesamiento de información, lo

que valida la viabilidad y utilidad de la propuesta tecnológica.

RESULTADOS

El presente

trabajo consiste en el diseño de un sistema que permita la traducción en tiempo

real de un lenguaje de señas a un lenguaje oral. Con la ayuda de un dispositivo

móvil, un usuario podrá grabar una secuencia de decenas de señas, las cuales

serán traducidas a texto en la pantalla y a voz por un altavoz. Por la

naturaleza del dispositivo, la visualización del texto traducido y de la

transcripción de la señal acústica no requiere de dispositivos periféricos

externos al móvil. La cámara es la responsable de tomar las imágenes. Para la

compresión de señas correspondientes a un idioma de señas, se deben tener en

cuenta dos importantes problemáticas: la necesidad de una base de datos, y la

complejidad y el variado acento gesticular de cada persona de la comunidad.

Ingeniería del proyecto

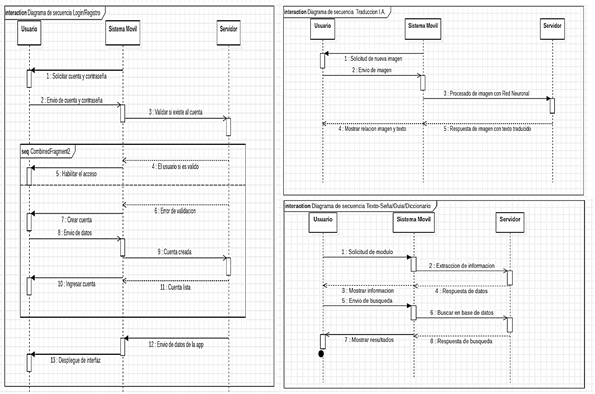

Figura.

1. Diagrama de Secuencia: Inicio de Sesión-Registro /

Secuencia Traducción / Secuencia Texto a Seña/Guía/Diccionario

Figura

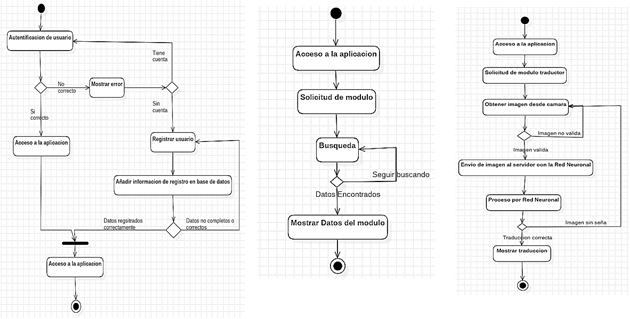

2. Diagrama de Actividades: Inicio de Sesión-Registro /

Texto a Señas-Guía-Diccionario / Traducción

Figura

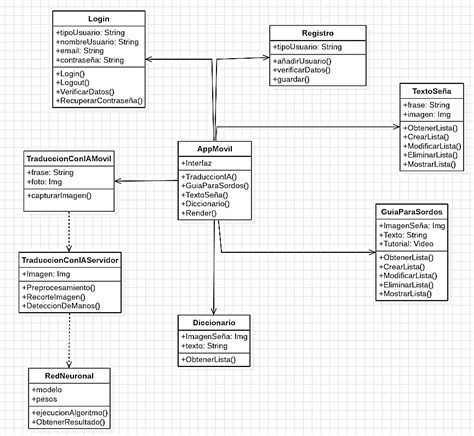

3. Diagrama de Clases

Modelado

o Mapeo General del Proyecto

Metodología

Kanban

Kanban es un

método visual de gestión de procesos que procede del ámbito industrial,

desarrollado en Toyota en la década de 1950, aunque es un concepto

relativamente nuevo en el área de la ingeniería de software. El objetivo

principal de Kanban es la eliminación de desperdicios y demoras, aplicando la

técnica del Just-In-Time (JIT) para la programación de las tareas, con el

objetivo de reducir el tiempo de ciclo, aumentar la calidad y reducir los

costos de producción (Fuentes Del Burgo y Sebastián Pérez, 2022).

Las prácticas

clave en la aplicación de Kanban para la gestión del proceso generalmente

incluyen: la visualización del flujo de trabajo utilizando el tablero Kanban;

la limitación del trabajo en curso (Work-In-Progress (WIP)) a través de la

disminución del número de funciones en la lista de tareas; aplicación de un

“sistema pull” para desplazar el trabajo a través del proceso; la medición y la

optimización del flujo; la clarificación de las políticas de gestión de los

flujos de trabajo; la retroalimentación y el control constante; la mejora del

proceso colaborativamente de forma incremental; y el empleo de modelos para

reconocer oportunidades para la mejora (Fuentes Del Burgo y Sebastián Pérez,

2022).

Funcionamiento

El

funcionamiento de la metodología Kanban se fundamenta en los conceptos y

principios de la metodología ágil, donde se manifiesta como una metodología

flexible a posibles cambios y mejoras durante el desarrollo, lo que

inicialmente se realiza es la adquisición bibliográfica, posteriormente se

realiza entrevistas encuestas o cuestionarios con el objetivo de obtener

información sobre la problemática.

Por

consiguiente, se genera historias de usuario donde se describa en los aspectos

funcionales las posibles soluciones dentro del marco de un sistema, una vez

obtenida las historias de usuario se puede generar una lista o un backlog que

viene siendo representado por una serie de pequeños avances a realizar, el cual

en conjunto forma un proyecto del sistema.

Dicho backlog

debe ubicarse en un tablero Kanban, (el tablero Kanban tiene entre 3, a cuatro

apartados dependiendo el tipo de proyecto, los cuales parten desde:

funcionalidades a realizar, funcionalidades en proceso y funcionalidades

listas) entonces una vez obtenido este tablero lo que se realiza es apilar toda

la lista de backlog en el apartado de funcionalidades a realizar y a medida que

se vayan realizando el desarrollo, van pasando de fase, hasta tener todas las

funcionalidades en el apartado listo.

El

Tablero Kanban

Como paso previo

a la creación del tablero Kanban se ha de realizar el mapa del flujo de

trabajo, definiendo la secuencia de etapas que sigue cada tarea, el tiempo que

se invierte en cada etapa y los criterios seguidos para avanzar entre ellas. El

tablero debe disponer de tantas columnas como etapas se hayan definido, lo que

hace que no existan dos tableros Kanban iguales (Fuentes Del Burgo y Sebastián

Pérez, 2022).

La primera

columna se destina a los elementos del Backlog o a las tareas a realizar. Se

recomienda que cada columna que sigue al Backlog se divida en dos. Una de ellas

para los elementos “En curso” y la otra para “Hecho”. La columna “Hecho”

realiza la función de buffer de transferencia e informa al equipo de que la

tarjeta se puede extraer tan pronto como un recurso adecuado esté disponible.

En cada etapa se

indica la capacidad máxima del proceso (limitando el WIP) y, en ocasiones,

puede ser de utilidad dividir el tablero con una línea horizontal, dejando la

parte superior para tareas urgentes que no puedan esperar en el Backlog

(Fuentes Del Burgo y Sebastián Pérez, 2022).

Kanban no suele utilizar una planificación precisa, sino, que ésta

depende mucho en cuanto a la demanda que exista sobre las funcionalidades, en

caso de no contar con nuevas demandas o funcionalidades se quedará sin elementos.

Tabla

1. Tablero de Kanban

La

implementación del sistema y su funcionamiento efectivo es fundamental para

lograr la traducción del lenguaje de señas y el ambiente de interacción para

las personas con discapacidad auditiva. Para la implementación del sistema, se

desarrolló una aplicación móvil que tiene como función principal permitir que

las personas sordas puedan comunicarse de manera asíncrona y autónoma con

personas que no conocen la lengua de señas boliviana. De manera secundaria, se

implementó un sistema de automatización de un proceso de común ocurrencia, al

tener la posibilidad de traducir las gesticulaciones del usuario y presentar la

traducción en manera de voz, permitiendo que personas oyentes se conviertan en

comunicadores efectivos para las personas sordas. La aplicación, si bien fue

desarrollada para ser ejecutada en dispositivos móviles, podría ser ejecutada

en ordenadores personales con sistema operativo Android.

Tabla

2. Diseño de Mockups y WireFrames para la Aplicación de

Traducción de Lenguaje de Señas

Modulo

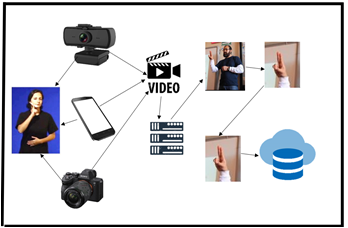

Recolección de Datos

Este módulo se

encarga de adquirir la información necesaria para el entrenamiento de la red

neuronal convolucional, para lo que es necesario contar con un sensor óptico,

capaz de tomar fotografías o capturar vídeos, una vez obtenido estos vídeos se

debe cargar al servidor de procesamiento, el cual con la ayuda de librerías

como open cv, la librería pipelines es capaz de detectar la posición de las

manos, para su posterior recorte de la misma, obteniendo de esta manera

imágenes de cortadas exclusivamente del área donde se está realizando la seña

con las manos. Estas imágenes son almacenadas en una base de datos, donde se

almacenan 2 carpetas diferentes: Entrenamiento y validación, los cuales

servirán para la fase de entrenamiento.

Figura

4. Módulo Recolección de Datos.

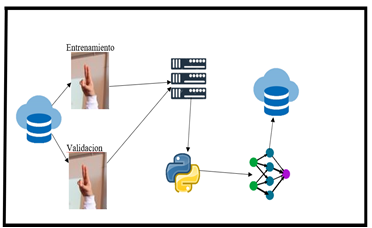

Modulo

Entrenamiento

En rasgos

generales se realiza el entrenamiento con los archivos almacenados

exclusivamente en la carpeta de entrenamiento, se configurar a la red neuronal

de tal manera que obtenemos 2 archivos, una denominada “modelo” y la otra

denominada” pesos”, los cuales servirán para la predicción de la red neuronal

de la siguiente fase.

Figura

5. Módulo Entrenamiento del modelo.

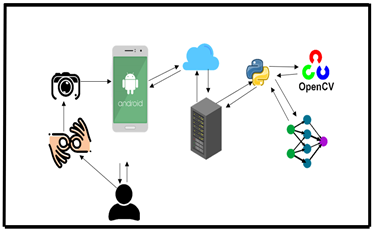

Modulo

Traducción

Dentro de esta

fase de traducción lo que se requiere son imágenes o archivos de vídeo de

entrada, que nos servirá como input, los cuales deben contener una seña, di qué

sueños ejecutará dentro del servidor con el modelo de inteligencia artificial

de la red neuronal cargado, y se tornará dicha imagen con el resultado

obtenido.

Figura

6. Módulo Traducción.

Algoritmo

de Red Neuronal Artificial

Para el correcto

desarrollo del proyecto, se realiza la instalación de Python con la versión

3.8.6, además de virtualenv, para la gestión de un entorno de trabajo y de las

librerías según el proyecto.

Las librerías y

sus versiones que deben ser instaladas en este entorno virtual son los

siguientes:

• opencv-contrib-python

• mediapipe

• keras==2.3.1

• tensorflow==2.4.4

Algoritmo

de Recolección de Datos

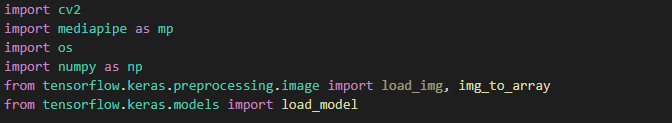

Realizamos la

importación de las librerías a utilizar en el presente algoritmo, cómo cv2, el

cual se presenta a opencv, librería encargada de la visión artificial, además

de mediapipe, el cual es una librería de Google que se encarga de la detección

de los puntos críticos ubicadas en las manos.

![]()

En el siguiente

módulo definimos el nombre de la carpeta a almacenar además de la dirección

donde se almacenará las imágenes de input tanto de entrenamiento como de

validación.

![]()

En caso de no

contar con una carpeta con el nombre definido, lo que se realiza es la

verificación de la existencia, y su posterior creación de la misma.

![]()

Ahora

instanciamos con la librería pipeline, con la función hands, el cual detecta la

posición y el movimiento de las manos.

![]()

Con la siguiente

línea, dibujamos los 21 puntos críticos de la mano en pantalla.

![]()

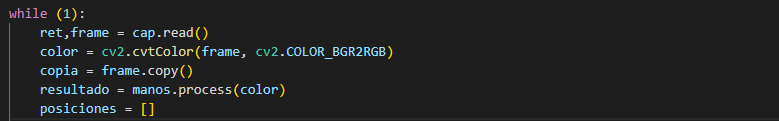

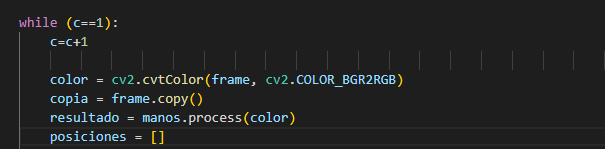

El siguiente

paso es generar un ciclo while, donde se ejecuta la detección y el recorte de

la región de las manos, donde se puede observar lo que se realiza la lectura de

la cámara de entrada, realiza un procesamiento de la imagen en escala de

grises, además de almacenarse en una variable denominada copia un fotograma.

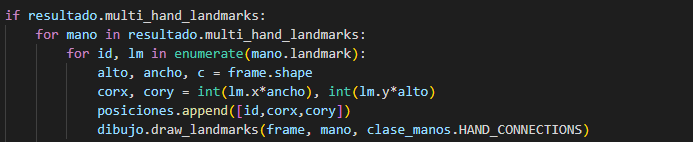

Para el

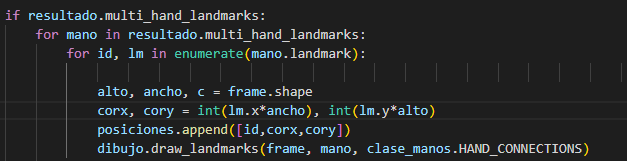

siguiente paso verificamos si realmente se ha encontrado algún resultado, en

caso de haber encontrado resultados ingresamos dentro del para buscar la mano

dentro de la lista de manos que nos da el descriptor de pipeline, de esta

manera en el tercer foro vamos a obtener la información de cada mano, entonces

almacenamos en las variables alto ancho c los valores del fotograma para

posteriormente multiplicarlos por una proporción.

Además extraemos con las variables” corx” y ”cory” la ubicación de cada punto

de la mano, y dibujamos en pantalla con la última línea.

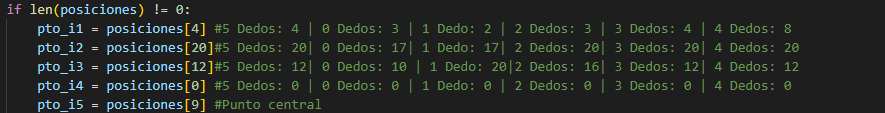

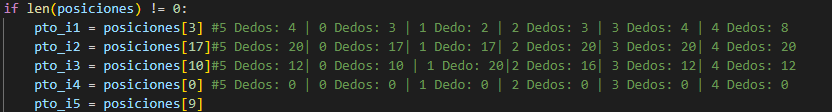

Definimos las

posiciones su de acuerdo a los requerimientos del algoritmo

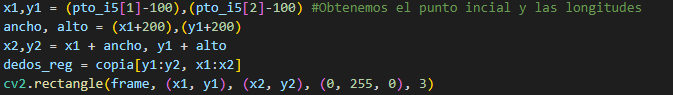

Lo que se

realiza en el siguiente bloque es la obtención del punto inicial y se

conFiguraura, la región de recorte, además de mostrarse en pantalla un recuadro

del recorte a realizarse.

En el siguiente

bloque se realiza el recorte mencionado anteriormente, con el objetivo de

almacenarlo en la carpeta ya definida los primeros bloques, con el número según

la posición en el que se encuentre actualmente.

![]()

Algoritmo

de Entrenamiento

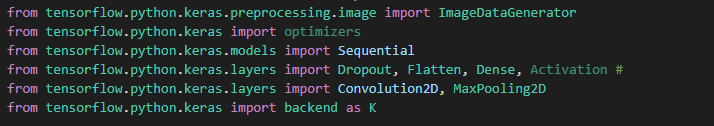

Realizamos la importación

de la librería de Tensorflow.

![]()

Importamos

archivos específicos tanto para la imagen, para los optimizadores y para los

modelos.

Limpiamos los

datos almacenados en Keras, y definimos el directorio de almacenamiento de los

datos de entrenamiento y validación.

![]()

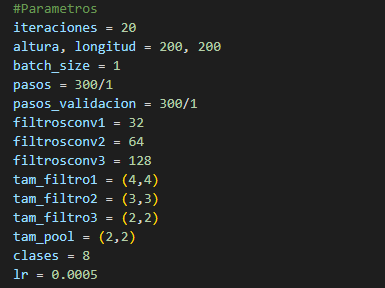

Introducimos la

configuración desde la cantidad de interacciones, las longitudes que van a

tener tanto en altura como anchura, los pasos que van a existir dentro del

entrenamiento como los de validación, utiliza una red neuronal con 3 niveles de

convolución, es decir 128, además introducimos el tamaño de los filtros y la

cantidad de clases que van a existir para el entrenamiento.

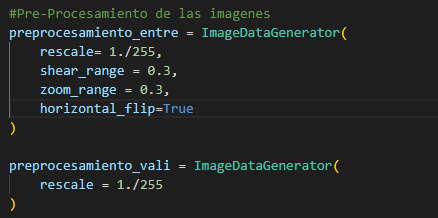

Realizamos un

pre procesamiento de las imágenes donde observamos que debemos realizar una

rescala de cero a 255 además podemos variar la inclinación de las imágenes el

lunes 30% y un zoom también de un 30%, que también habilitamos la posibilidad

de realizar un giro invertido.

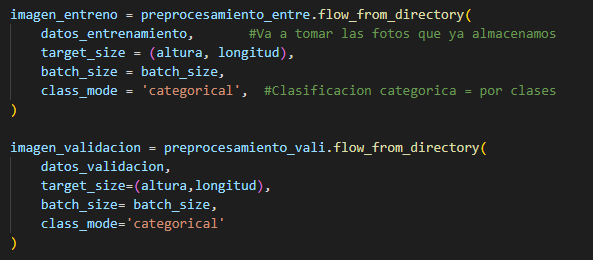

En el siguiente

bloque lo que se realiza es introducir los datos de entrenamiento con los datos

de altura y anchura, además del tipo de clase que vamos a utilizar en este caso

categórica. Lo propio para los datos de validación.

Lo que realiza

el siguiente modulo, es agregar una nueva capa, introduciendo los valores

definidos previamente.

![]()

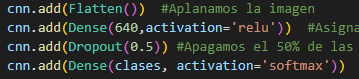

En el siguiente

bloque, incorporamos la función flatten, definimos la cantidad de neuronas que

van a trabajar, definimos con “softmax”, como la última clase, quien nos dice

la probabilidad de que sea alguna de las clases.

Agregamos

parámetros para optimizar el modelo, para que durante el entrenamiento tenga

una autoevaluación, que se optimice con Adam, la métrica será accuracy.

![]()

Ejecutamos el

entrenamiento, y almacenamos dos archivos, modelos.h5 y pesos.h5, como

resultado del entrenamiento.

![]()

Realizamos la importación de las librerías para

el algoritmo.

Cargamos los archivos generados por la fase

anterior.

![]()

Verificamos y exista manos en los archivos de

entrada.

Identificamos las posiciones de los puntos

críticos.

Extraemos el recuadro donde se encuentra las

manos.

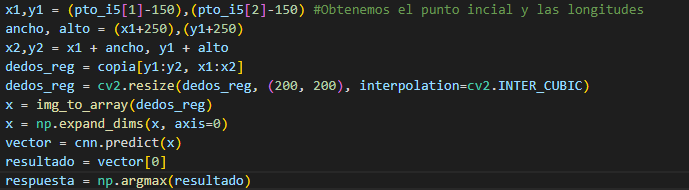

Respondemos, según la clase obtenida por la red

neuronal, y el nombre del directorio.

Monitoreo y Evaluación

del Proyecto

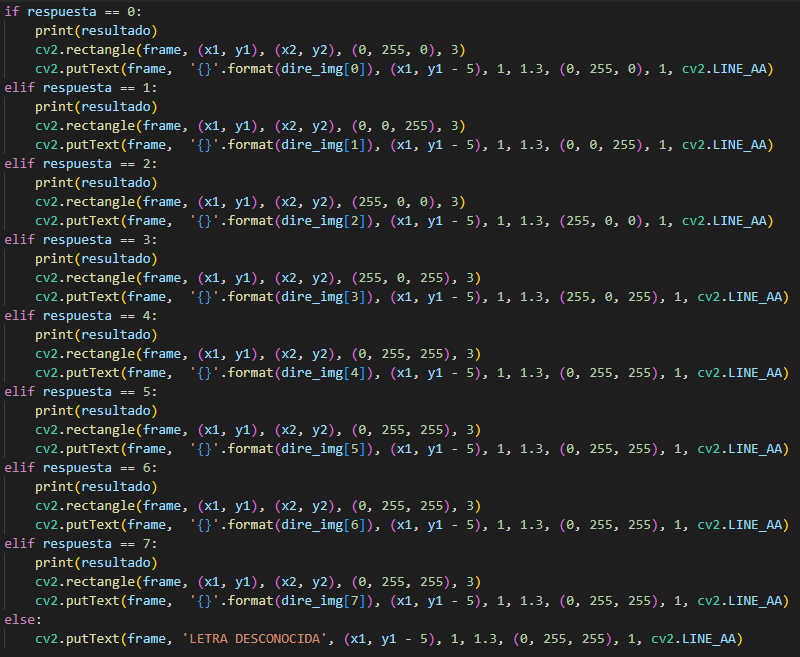

Pruebas de interpretación con algoritmo de

predicción:

Tabla

3. Resultados del entrenamiento.

Métricas

de Calidad de Software

El entrenamiento

de dicha red neuronal se realizó en 40 épocas con interacciones de una cantidad

de 1000, precisamente porque con tenemos 1000 imágenes de entrenamiento por

cada letra o clase, durante el proceso del entrenamiento se obtuvieron los

siguientes resultados como se muestra en la tabla:

Tabla

4. Métricas durante el entrenamiento.

|

Epoca |

Loss |

accuracy |

mae |

val_loss |

val_accuracy |

val_mae |

Tiempo por epoca |

|

1 |

2.0371 |

0.3137 |

0.1712 |

0.5853 |

0.8033 |

0.0658 |

178s

177ms/step |

|

2 |

0.4566 |

0.8455 |

0.0486 |

0.5905 |

0.81 |

0.0491 |

176s 176ms/step |

|

3 |

0.3226 |

0.9103 |

0.0294 |

0.4877 |

0.88 |

0.0362 |

176s

176ms/step |

|

4 |

0.199 |

0.9385 |

0.0198 |

0.381 |

0.8767 |

0.0416 |

176s 176ms/step |

|

5 |

0.1705 |

0.9414 |

0.0189 |

0.3835 |

0.89 |

0.0304 |

178s

178ms/step |

|

6 |

0.1204 |

0.9662 |

0.0132 |

0.2109 |

0.9367 |

0.0155 |

180s 180ms/step |

|

7 |

0.0779 |

0.9742 |

0.0081 |

0.564 |

0.8967 |

0.0276 |

175s

175ms/step |

|

8 |

0.1622 |

0.9636 |

0.0117 |

0.2305 |

0.9433 |

0.0163 |

176s 176ms/step |

|

9 |

0.1002 |

0.9732 |

0.0083 |

0.1779 |

0.9633 |

0.0106 |

181s

181ms/step |

|

10 |

0.0735 |

0.9797 |

0.0064 |

0.1517 |

0.9533 |

0.0145 |

177s 177ms/step |

|

11 |

0.0495 |

0.9845 |

0.0049 |

0.2992 |

0.92 |

0.018 |

179s

179ms/step |

|

12 |

0.0863 |

0.9686 |

0.0088 |

0.1777 |

0.95 |

0.0146 |

176s 176ms/step |

|

13 |

0.0214 |

0.9932 |

0.0026 |

0.6156 |

0.8867 |

0.03 |

177s

177ms/step |

|

14 |

0.0746 |

0.9813 |

0.0059 |

0.1896 |

0.9533 |

0.0101 |

178s 178ms/step |

|

15 |

0.051 |

0.9884 |

0.0036 |

0.233 |

0.93 |

0.0164 |

179s 179ms/step |

|

16 |

0.0443 |

0.9904 |

0.0044 |

0.3797 |

0.9033 |

0.0255 |

178s 178ms/step |

|

17 |

0.0449 |

0.9869 |

0.0041 |

0.1379 |

0.9733 |

0.0083 |

175s

175ms/step |

|

18 |

0.054 |

0.9836 |

0.0042 |

0.306 |

0.95 |

0.0133 |

175s 175ms/step |

|

19 |

0.0266 |

0.9959 |

0.0016 |

0.3826 |

0.9133 |

0.0212 |

176s 176ms/step |

|

20 |

0.0838 |

0.9851 |

0.0046 |

0.2304 |

0.9467 |

0.014 |

175s 175ms/step |

|

21 |

0.0791 |

0.98 |

0.0048 |

0.2471 |

0.9367 |

0.016 |

176s

176ms/step |

|

22 |

0.0362 |

0.9923 |

0.0024 |

0.3846 |

0.9333 |

0.0146 |

175s 175ms/step |

|

23 |

0.0048 |

0.9986 |

0.0024 |

0.9355 |

0.88 |

0.0275 |

175s 175ms/step |

|

24 |

0.023 |

0.9924 |

0.0017 |

0.6256 |

0.8833 |

0.0266 |

175s 175ms/step |

|

25 |

0.0483 |

0.9877 |

0.0038 |

0.1909 |

0.9633 |

0.0098 |

176s

176ms/step |

|

26 |

0.0977 |

0.9814 |

0.0047 |

0.4005 |

0.9333 |

0.0166 |

176s 176ms/step |

|

27 |

0.0522 |

0.9855 |

0.0037 |

0.2274 |

0.94 |

0.0168 |

175s 175ms/step |

|

28 |

0.0429 |

0.9913 |

0.0022 |

0.3497 |

0.9267 |

0.0175 |

175s 175ms/step |

|

29 |

0.0275 |

0.9893 |

0.0021 |

0.5888 |

0.9367 |

0.0152 |

174s

174ms/step |

|

30 |

0.0398 |

0.989 |

0.0028 |

0.2438 |

0.9567 |

0.0124 |

174s 174ms/step |

|

31 |

0.0168 |

0.9965 |

0.0015 |

0.3284 |

0.9533 |

0.0137 |

174s 174ms/step |

|

32 |

0.0103 |

0.9984 |

0.0015 |

0.4121 |

0.9367 |

0.0159 |

174s 174ms/step |

|

33 |

0.0491 |

0.9905 |

0.0023 |

0.3807 |

0.93 |

0.0148 |

174s

174ms/step |

|

34 |

0.0119 |

0.9937 |

0.0013 |

0.5008 |

0.97 |

0.0075 |

175s 175ms/step |

|

35 |

0.0695 |

0.9843 |

0.0034 |

0.4907 |

0.93 |

0.0151 |

174s 174ms/step |

|

36 |

0.0469 |

0.9884 |

0.0027 |

0.7324 |

0.8933 |

0.0252 |

176s 176ms/step |

|

37 |

0.0195 |

0.995 |

0.0011 |

0.4423 |

0.9333 |

0.0158 |

176s

176ms/step |

|

38 |

0.0256 |

0.9891 |

0.0027 |

0.473 |

0.9433 |

0.014 |

176s 176ms/step |

|

39 |

0.0084 |

0.9989 |

0.0027 |

0.6632 |

0.8967 |

0.0249 |

177s 177ms/step |

|

40 |

0.0157 |

0.9956 |

0.0016 |

0.2165 |

0.9567 |

0.0093 |

175s 175ms/step |

Los cuales

representándolos gráficamente según el tipo de valor nos presenta las

siguientes gráficas:

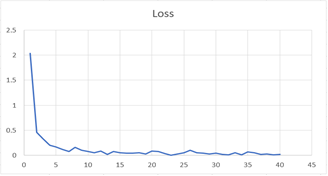

Loss: Es un

valor escalar que intentamos minimizar durante nuestro entrenamiento del

modelo. Cuanto menor sea la pérdida, más cerca estarán nuestras predicciones de

las etiquetas verdaderas.

Figura

7. Métrica Loss

Figura

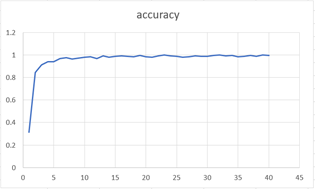

8. Métrica Acurracy

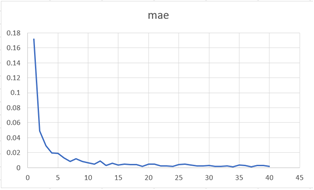

Mae: 0 errores absolutos

medios, El error absoluto promedio proporciona el promedio de la diferencia

absoluta entre la predicción del modelo y el valor objetivo. Donde cuanto más

cerca este del 0, los resultados son mejores.

Figura

9. Métrica Mae

DISCUSIÓN

La sociedad

actual se encuentra en una constante vertiginosa transformación. Superar las

barreras de comunicación, tanto cultural como social, nos permitirá generar

vínculos interpersonales, sociales y culturales mucho más fluidos y orgánicos.

La implementación de sistemas automáticos que permitan traducir el Lenguaje de

Señas a la lengua escrita y hablada permitirá construir herramientas basadas en

la crestomatía, generando un sinfín de ventajas para facilitar la educación, la

accesibilidad y la integración de las personas con discapacidad auditiva. El

aprendizaje automático permitirá implementar un sistema que identifique y

traduzca una lengua a otra en tres dimensiones, reduciendo las limitaciones

actuales que presentan herramientas basadas en computadora (Espinoza et al.

2024).

Por ello,

BarriGa (2024) señala que un estudio que ayude a entender y mejorar la

comprensión sobre la cultura sorda permitirá a la comunidad oyente tener

herramientas que les permita superar prejuicios, barreras y restricciones a la

diferencia. A su vez, facilitar el acceso a la educación se implementará en el

modelo educativo actual una opción que va a simplificar el acceso presencial o

virtual. Acoger un idioma por parte del docente técnico será un apoyo para el

aprendiz, rompiendo el miedo y favoreciendo la asunción desde líneas

semio-científicas que nos permita ahondar en aspectos que lo tributan en el

modelo evolutivo y que han repercutido positivamente en el socioecosistema en

el que se encuentran.

Asimismo, el

sistema automático desarrollado va a expandir el número de opciones,

beneficiando a la comunidad de personas con problemas auditivos. Su

implementación en el medio físico, o en la educación a distancia, favorecerá un

desarrollo más pleno de la persona, siendo este una comunidad más viva, para el

bien de todas las emergencias que proporciona a la variabilidad y hábitat

educativo.

En cuanto a la

accesibilidad e inclusión, la traducción de lenguaje de señas abre un amplio

horizonte hacia la accesibilidad y la inclusión practicadas sobre la comunidad

sorda. Por un lado, facilita al colectivo codificado en este lenguaje

complejizar su vida, universidad o estudios, derechos, temas de actualidad y

demás. Por otro lado, para Elices y de Zafra, (2023) facilita a todos los

oyentes interactuar, entender y compartir la misma realidad que una persona

sorda. De esta forma, se empieza a trabajar con amigos sordos en cómo grande y

espectacular es el mundo sordo, se empiezan a hacer los primeros trabajos en

pro de la inclusión y accesibilidad y sus problemas, se empieza a vivir y a

visibilizar un mundo nuevo invisible para la mayoría de personas oyentes que no

conocen nada de ésta. Sin duda, el aprender la lengua con la que piensan y

viven tus amigos es un plus y un motor fundamental para aprender a dominar la

lengua señalada.

Cabe tener en

cuenta, como señala Hernández-Santana y López-Nava (2024) que en nuestra

sociedad actual las personas oyentes tienen toda la información a disposición

organizada de una forma concreta con una serie de tipos de registros, contextos

y prototipos expertos que construyen y sabemos con certeza que cualquier

comunicador nos transmitirá a qué se refiere el símbolo y representará en

infinitas tonalidades cada símbolo propio según el contexto. Por otro lado,

actualmente, es muy fácil de conocer sin tener que usar demasiados recursos,

incluso la venta de productos que por ejemplo consisten en imitar el lenguaje

correspondiente, sin tener conocimiento, lógica ni aficiones. La realidad es

muy diferente para las personas sordas que no codifican su lengua por un

aprendizaje visual regular. Éstas en general no pueden ir un día al cine y

disfrutar sin problemas de eso, ni de un teatro, ni de la única

conocida-reconocida-comprendida/suponida vía radio. La realidad es la falta de

logros de comunicación y el analfabetismo cultural que repercute directamente

en el marginalismo o aislamiento social, familiar, comunitario, escolar… total

al que se ve sometido ese colectivo.

Por lo tanto, la

comunidad también tiene que trabajar en esto, empezando por visibilizar los

problemas generados por el analfabetismo y por el no dominio del

léxico-bilingüe. Ya no sólo en la situación de información que generan eventos

paralelos, que hoy no pueden ser comprendidos de igual forma que lo suelen ser.

Es decir, la comunidad debería aceptar que a desempeñar una lengua también se

tiene que aceptar formar parte de la cultura que acompaña a esa lengua. Poder

aceptar esto lleva a ser utilizado íntegramente una lengua. Para ello se tiene

que aceptar que hay palabras que pertenecen a esa cultura y que no deben de ser

suplida por otro que esto se lleva a rote activo porque no se puede instalar

(Herrera, 2023).

En términos de

beneficios, la inclusión económica, laboral y social facilita que la comunidad

sorda pueda integrarse plenamente a la lengua y cultura de un país al adquirir

competencias en una lengua escrita, hablada o de signos. Es importante destacar

que existe un porcentaje significativo de personas mayores de 15 años que no

saben leer ni escribir. La implementación de la propuesta mencionada

contribuirá a eliminar las barreras de comunicación al ofrecer una solución

tecnológica que permitirá a las personas sordas comunicarse de manera efectiva

sin depender de intérpretes con limitaciones, lo que a su vez ayudará a

solventar los problemas de comprensión en ambos sentidos entre las personas

sordas, sordociegas, y las personas oyentes o con dificultades en el habla

(Moná, 2023).

CONCLUSIONES

El desarrollo de

un sistema móvil con aprendizaje automático representa un avance significativo

en la optimización de procesos y la toma de decisiones automatizada. A lo largo

de la investigación, se ha demostrado cómo la integración de tecnologías de inteligencia

artificial en dispositivos móviles permite mejorar la eficiencia, accesibilidad

y precisión en distintas aplicaciones. Este tipo de sistemas no solo facilita

la automatización de tareas complejas, sino que también impulsa la innovación

en sectores clave como la educación, la salud y la industria, proporcionando

soluciones adaptativas y personalizadas a las necesidades del usuario.

Además, la

implementación de este sistema móvil implica desafíos importantes, como la

gestión de grandes volúmenes de datos, la optimización de los algoritmos para

funcionar en dispositivos con recursos limitados y la garantía de la seguridad

de la información. A pesar de estos obstáculos, las soluciones tecnológicas

actuales, como el procesamiento en la nube y los modelos de aprendizaje

optimizados, han permitido superar muchas de estas limitaciones, asegurando una

experiencia fluida y eficiente para el usuario final. Asimismo, la evolución de

los dispositivos móviles y la creciente capacidad de procesamiento seguirán

favoreciendo el desarrollo de aplicaciones más avanzadas.

Finalmente, esta

investigación resalta la importancia de continuar explorando y mejorando los

sistemas móviles con aprendizaje automático, ya que su potencial de impacto en

la sociedad es enorme. A medida que la tecnología avanza, es fundamental

mantener un enfoque ético en el desarrollo y uso de estos sistemas, asegurando

su accesibilidad, equidad y respeto a la privacidad de los usuarios. En este

sentido, futuras investigaciones y desarrollos en esta área permitirán ampliar

aún más sus aplicaciones y beneficios, contribuyendo al progreso tecnológico y

social.

REFERENCIAS

BarriGa, L. M.

G. (2024). El mundo silenciado: Experiencia etnográfica en una comunidad Sorda.

Revista de Trabajo Social, (100), 51-66.

https://doi.org/10.7764/rts.100.51-66

Elices, A. A.,

& de Zafra, M. A. A. P. (2023). Protocolo para la traducción a lengua de

signos o señas de textos especializados: aproximación desde el proyecto

Al-Musactra. REVLES, (5), 167-183.

https://revles.es/index.php/revles/article/view/130

Espinoza, J. S. A.,

Martínez, R. C., & Rodriguez, M. D. (2024). Aplicación de la inteligencia

artificial para la traducción automática de lengua de señas. Revista de

investigación multidisiplinaria, Iberoamericana, (4).

https://doi.org/10.69850/rimi.vi4.116

Fuentes Del

Burgo, J., & Sebastián Pérez, M. Á. (2022). Análisis comparativo de la

herramienta tablero en las metodologías ágiles Scrum, Kanban y Scrumban en

proyectos de software. AEIPRO.

http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/3286

Hernández-Santana,

G. & López-Nava, I. H. (2024). Sistemas de predicción de lenguas

visogestuales basados en IA y su aplicación en la Lengua de Señas Mexicana

(LSM). Inteligencia Artificial, 211. https://doi.org/10.61728/AE20241117

Herrera, J. C.

(2023). Inteligencia artificial, investigación y revisión por pares: escenarios

futuros y estrategias de acción. RES. Revista Española de Sociología, 32(4),

199. https://doi.org/10.22325/fes/res.2023.184

Ministerio de

Culturas y Turismo – Viceministerio de Descolonización. (2014). Población y

cultura sorda de Bolivia. Textos Temáticos.

https://cultura-sorda.org/wp-content/uploads/2015/04/Comite_nacional_contra_racismo_discriminaciC3B3n_-Poblacion_cultura_sorda_20141.pdf

Ministerio de

Educación de Bolivia-Federación Boliviana de Sordos. (2009). Curso de enseñanza

de la Lengua de Señas Boliviana LSB.

https://www.minedu.gob.bo/files/publicaciones/veaye/dgee/CURSO-DE-ENSENANZA-DE-LA-LENGUA-DE-SENAS-BOLIVIANA-Modulo-1.pdf

Ministerio de

educación. (2014). Sistemas de Comunicación II. S/E.

https://red.minedu.gob.bo/repositorio/fuente/30762.pdf

Moná, L. Y. Q.

(2023). Influencia del contexto familiar en el aprendizaje del español, como

segunda lengua, en sordos señantes; análisis desde experiencias de vida.

Revista Reflexiones y Saberes, 17, 65-76.

https://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaRyS/article/view/1562

Organización

Panamericana de la Salud. (2021). Informe Mundial sobre la Protección Social

2020-2022. https://n9.cl/jmvgxn